"『灯台へ』で人間の意識の深淵と時の流れを探る:記憶、喪失、そして意味の探求の旅"

「灯台へ』はヴァージニア・ウルフが1927年に発表した小説で、人間関係の複雑さ、時の流れ、芸術と知覚の本質を探求している。スカイ島のラムジー一家の夏の別荘を背景に、物語は3部構成で展開する。第1部は一家の交流と灯台訪問の計画に焦点を当て、第2部は第一次世界大戦中の時間と喪失の影響を掘り下げ、第3部は待ちに待った灯台への旅を描く。主なテーマは、時間の流動性、意味の探求、現実と芸術表現の相互作用などである。登場人物、特にラムジー夫人、ラムジー氏、リリー・ブリスコーは、人生、愛、創造性についての様々な視点を体現しており、この小説を人間の経験についての深い探求にしている。

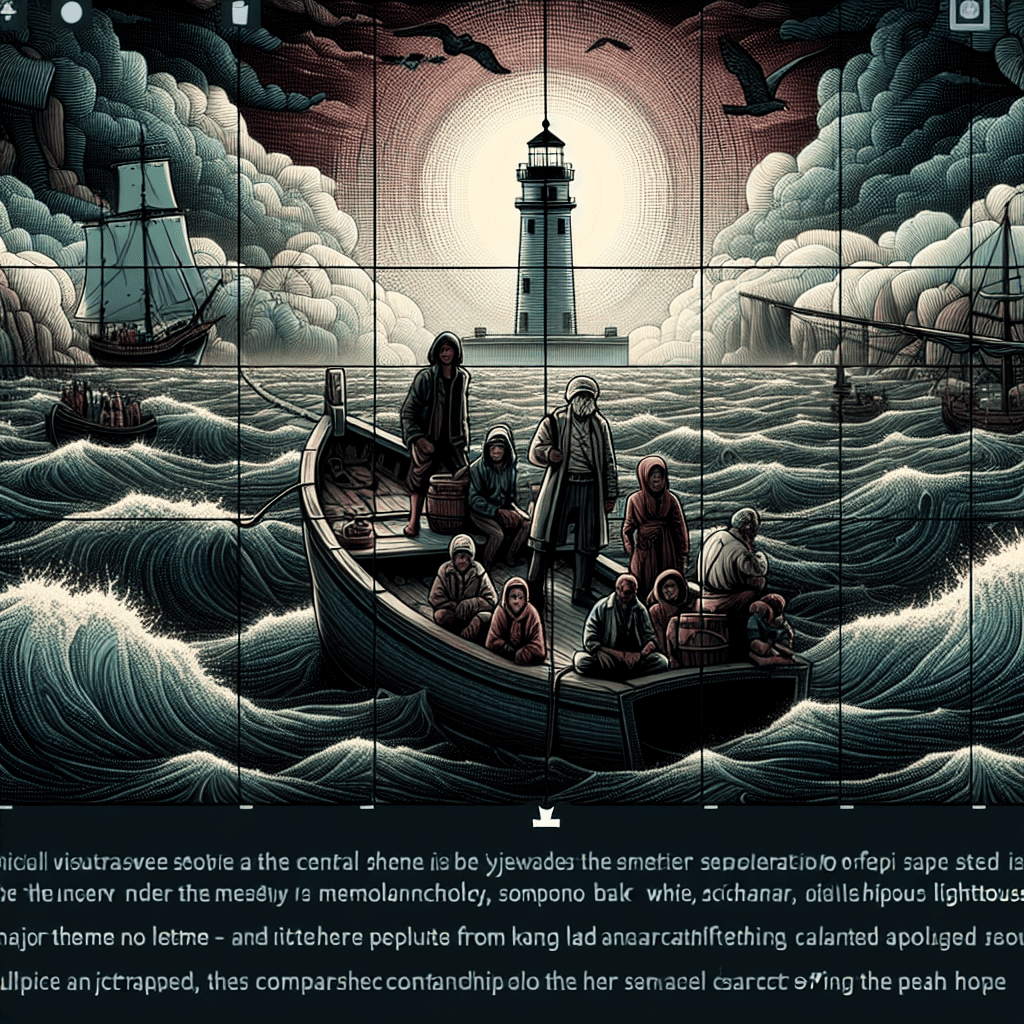

映画『灯台へ』あらすじ

ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』は、人間関係の複雑さ、時の流れ、芸術と知覚の本質を複雑に探求したモダニズム文学の代表作である。この小説は、スコットランドのスカイ島にあるラムジー家の別荘を背景に、3つのセクションに分かれて物語が展開する:「窓」、「時の流れ」、「灯台」。それぞれのセクションは、ウルフの革新的な物語技法を反映しつつ、登場人物とその相互関係に対する読者の理解を深める役割を果たしている。

最初のセクション "The Window "では、読者はラムジー一家、特に家長のラムジー夫人とその夫で、しばしば知的探求に没頭する哲学者のラムジー氏を紹介される。一家には、画家のリリー・ブリスコーや作家志望のポール・レイリーなど、さまざまな客が加わる。このセクションの中心的な出来事は、子供たちを灯台に連れて行きたいというラムジー夫人の願望を中心に展開する。この願望と現実の間の緊張は、この小説のより広いテーマ、特に個人的な願望と外的状況との間の葛藤を象徴している。

第二部「時は過ぎゆく」に入ると、ウルフはより抽象的な語り口で、第一次世界大戦中のラムジー一家の夏の別荘の衰退に象徴される時の流れを伝える。かつては活気にあふれていた家庭は静寂と無視に包まれ、ラムジー一家とその友人たちの喪失を象徴している。物語はより広い歴史的背景へと焦点を移し、物理的世界と人間関係の両方における時間の影響を強調する。ミセス・ラムジーやアンドリュー・ラムジーを含む主要人物の死は、死と存在のはかなさというテーマをさらに強調している。

最終章「灯台」では、リリー・ブリスコとともにラムジー一家の生き残りが、ついに待望の灯台への旅に出る。この旅は単に物理的なものではなく、登場人物たちの感情的、心理的な葛藤の集大成である。彼らが海を進むにつれ、灯台は希望、芸術的向上心、意味の探求の象徴となる。リリーは、ラムジー一家と彼らの経験の本質をとらえようとする芸術的努力は、創造し理解しようとする人間のより広い欲望のメタファーとなる。リリーは絵を描くことで、自分の記憶と現在の現実との調和を図り、ウルフの芸術と人生との関係の探求を物語っている。

結局のところ、『灯台へ』は存在の本質、時の流れ、人間関係の複雑さについての深い瞑想である。意識の流れや視点の移動など、ウルフの革新的な物語技法は、読者を登場人物の内面に深く入り込むよう誘う。喪失、記憶、意味の探求といったテーマの探求は読者の共感を呼び、この小説は時代を超えて読者にインスピレーションを与え、思考を刺激し続ける作品となっている。ラムジー一家の旅を通して、ウルフは人間の経験の本質をとらえ、不確かな存在の中で希望の光である灯台に向かって進む人生の美しさと儚さの両方を明らかにしている。

灯台へ』の主要テーマの探究

ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』は、人間の経験と深く共鳴するさまざまなテーマを深く探求した作品である。小説の中で最も顕著なテーマのひとつは時間の経過であり、ウルフはそれを物語構造の中に複雑に織り込んでいる。物語は10年にわたって展開し、人生のはかなさと変化の必然性をとらえる。ラムジー一家とその友人たちを通して、ウルフは時間がいかに人間関係や認識、そして物理的世界さえも変えてしまうかを描いている。窓」、「時の過ぎゆくままに」、「灯台」という3部構成は、このテーマを反映しており、ラムジー一家の活気に満ちた交流から、戦時中の家の荒涼とした静寂へと移り変わり、最終的には、希望と記憶の永続性を象徴する灯台への帰還で幕を閉じる。

もうひとつの重要なテーマは、アイデンティティと自己実現の探求である。ウルフは登場人物の内面を掘り下げ、特にリリー・ブリスコーやラムジー夫人といった女性に焦点を当てている。画家志望のリリーは、社会の期待や自身の芸術的野心と格闘する。彼女の苦闘は、ジェンダーの役割と20世紀初頭の女性に課せられた制限という広範なテーマを反映している。彼女が芸術を通して自分のアイデンティティを主張しようとするとき、ウルフは個人的な欲望と社会規範との間の緊張を浮き彫りにする。同様に、ラムジー夫人は育ての母であり妻であるという伝統的な役割を体現しながらも、より深いつながりと理解を切望している。ウルフはこれらの登場人物を通して、ジェンダーの束縛と、社会的圧力の中での自己実現の追求を批評している。

さらに、記憶と知覚というテーマは、物語を形成する上で重要な役割を果たしている。ウルフは、記憶がしばしば断片的で主観的なものであることを明らかにするために、意識の流れの手法を用いる。登場人物たちの灯台での体験の回想は、彼らの感情や人間関係によって彩られ、記憶がいかに慰めにも重荷にもなりうるかを示している。このテーマは、自分の遺産と忘れ去られる恐怖に悩むラムジー氏に特に顕著に表れている。彼の内省は、絶えず移り変わる世界の中で永続性を求める人間の欲望を明らかにしている。登場人物たちが記憶をたどるにつれ、ウルフは、思い出すという行為が、自分自身と自分の居場所を理解するために不可欠なものであることを示唆している。

さらに、芸術と創造性というテーマが物語の重要な側面として浮かび上がってくる。ウルフは、存在の本質を捉えようとする闘いのメタファーとして機能するリリーの絵を通して、芸術と人生の関係を探求する。創作行為は、個性を主張し、混沌とした世界に意味を見出す手段となる。ウルフ自身の革新的な語り口はこのテーマを反映しており、人間の経験の複雑さを伝えるために従来の語り口に挑戦している。芸術と人生の相互作用は、創作が表現の一形態であるだけでなく、現実のはかない性質に立ち向かう方法でもあるという考えを強調している。

結論として、『灯台へ』は、時間、アイデンティティ、記憶、芸術に関する深い瞑想を生み出すために絡み合う、豊かなテーマのタペストリーである。ウルフがこれらのテーマを探求することで、読者は自分自身の経験や人間関係の複雑さを振り返ることになる。革新的な叙述技法と深い心理学的洞察によって、ウルフは時代を超えた作品を作り上げ、現代の読者にも共感を与え続けている。

ラムジー夫人の性格分析

ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』では、ラムジー夫人が中心人物として登場し、その複雑さと深みが物語を大きく形作っている。ラムジー家の家長として、彼女は母性、犠牲、はかない世界における意味の探求というテーマを体現している。彼女のキャラクターは、ウルフが人間関係の複雑さと、それを支えるしばしば無自覚な感情的労働を探求するレンズの役割を果たす。

ラムジー夫人は、養育的で思いやりのある人物として描かれ、家族や友人の幸福に深く関わっている。母親としての役割は最も重要で、彼女は安らぎと安定の源として描かれ、人生の混沌の中で調和のとれた環境を作ろうと努力している。この養育者としての側面は、特に子供たちを厳しい現実から守ろうとする彼女の願望において、子供たちとの交流に顕著に表れている。ウルフは、ラムジー夫人の家族団らんの綿密な計画や、愛する者同士のつながりを育む努力を通して、このことを説明している。これらの行動は、帰属意識と一体感を育みたいという彼女の生来の願望を反映したものであり、家族の精神的支柱としての彼女の役割を浮き彫りにしている。

しかし、この養育的な外見の下には、深い犠牲意識が潜んでいる。ミセス・ラムジーはしばしば自分の欲求よりも他人の欲求を優先させ、それが彼女のアイデンティティと自律性に疑問を投げかける。ウルフはこの内的葛藤を巧みにとらえ、ラムジー夫人が個人的な充足と芸術的表現を切望していることを明らかにしている。夫のラムジー氏との交流は、この葛藤をさらに浮き彫りにする。彼女は夫の知的探求を支えようとする一方で、自分自身の願望と格闘している。この無私と個人的野心の間の緊張は、彼女の性格の複雑さを際立たせ、読者に20世紀初頭の女性に課せられた社会的期待について考えるよう促す。

さらに、ラムジー夫人と他の登場人物との関係は、彼女の人物像をさらに豊かにしている。特に、若い芸術家リリー・ブリスコーとの関係は重要である。当初、ラムジー夫人はリリーの芸術的ビジョンを刺激する、伝統的なミューズの役割を体現していた。しかし、物語が展開するにつれ、二人の関係は進化し、相互の尊敬と理解に根ざした深いつながりが明らかになる。男性優位の社会で芸術家としてのアイデンティティを主張しようと奮闘するリリーの姿は、ラムジー夫人自身の試練と重なり、女性に課せられた制限について痛烈なコメントを生み出している。この関係を通して、ウルフは女性の連帯の重要性と、自己実現の探求において女性同士を結びつける共通の経験の重要性を強調している。

さらに、時間と死に対するラムジー夫人の認識が、彼女の性格に新たな層を加えている。小説を通して、彼女は人生のはかなさと格闘し、しばしば喪失の必然性と時の流れについて考える。この意識が彼女の交流と決断を形作り、そうでなければ儚い存在の中に美とつながりの瞬間を求めるよう促している。ウルフがラムジー夫人の意識を探ることで、彼女が現在を大切にすることと未来に立ち向かうことの微妙なバランスを操りながら、人間の条件について深く理解していることが明らかになる。

結論として、ラムジー夫人は多面的なキャラクターであり、その育む精神、内的葛藤、他者との関係は、"灯台へ "の中心的テーマを凝縮している。彼女の描写を通して、ウルフは読者に母性の複雑さ、家族的役割に内在する犠牲、そして無常を特徴とする世界におけるアイデンティティの探求について考えるよう誘う。ラムジー夫人の人柄は、たとえ人生のはかなさに直面しても、愛とつながりの永続的な影響力を痛切に思い起こさせるものである。

灯台へ』における時間の役割

ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』では、時間という概念が極めて重要な役割を果たし、物語の織物に複雑に織り込まれ、登場人物と小説のテーマ構造の両方に影響を与えている。ウルフは時間を単に時系列の枠組みとしてではなく、人間の経験と知覚を形作る流動的で、ほとんど可鍛性のある存在として用いている。このような時間の探求は、小説を3つの部分に分けたところに特に顕著に表れている:「窓」、「時の流れ」、「灯台」である。それぞれのセクションは、時間との異なる関係を反映し、その経過と登場人物の人生に与える影響を示している。

窓』では、時間はより直接的で個人的な方法で経験される。登場人物たちは日常生活に従事しており、彼らのやりとりには切迫感と欲望が顕著に表れている。例えば、灯台への旅行を計画するために家族を集めようとするラムジー夫人の努力は、容赦ない時の流れに対する彼女の葛藤を浮き彫りにしている。彼女は人生のはかなさと、つながりの瞬間をつかむことの重要性を痛感している。このセクションは人間関係の本質をとらえ、時間がいかに絆を強め、また複雑にしうるかを強調している。登場人物たちの会話や回想から、彼らの内面が明らかになり、愛や喪失、そして人生の経過に対する認識が、時間によってどのように左右されるかが示される。

時の流れ」に移行すると、ウルフは個人の体験から、より広く抽象的な時間の理解へと焦点を移す。このセクションは、個人的なものと普遍的なものとの架け橋となり、外界というレンズを通して、どうしようもない時間の経過を描いている。家そのものが時間の経過の象徴となり、自然の猛威と放置に耐えるようになる。季節の移り変わりとラムジー家の夏の家の衰えの描写は、必然性を喚起し、人間存在のはかなさを強調している。ここでウルフは、個人が意味やつながりを生み出そうと努力する一方で、時間は最終的にすべてを支配し、人間の努力を重要であると同時に儚いものにしてしまうことを強調している。

物語が「灯台」に進むにつれ、登場人物たちは、憧れと達成不可能な目標の象徴である灯台に戻ってくる。時間の経過が彼らの関係や視点を変え、別離の間に起こった変化に直面する。登場人物たちは記憶や過去の重みと格闘し、時間がいかにアイデンティティを形成し、互いの理解に影響を与えるかを描いている。待ちに待った灯台への旅は、無常が際立つ世界における意味の探求のメタファーとなる。ウルフによる時間の探求は、登場人物たちが過去の経験と現在の現実との調和を求めるこの章で頂点に達する。

結論として、『灯台へ』における時間は、登場人物と物語構造に深い影響を与える多面的なテーマとして機能している。ウルフの時間に対する革新的なアプローチは、個人的な体験の即物的なものから、その経過が持つより広範な意味合いへと移行し、読者に自分と時間との関係について考えるよう促す。ウルフは複雑な時間の描写を通して、人間存在の本質をとらえ、記憶、アイデンティティ、絶え間なく流れる時間の間の微妙な相互作用を明らかにしている。結局のところ、『灯台へ』は、時間が伴侶であると同時に手強い敵であり続ける世界において、意味を求め続ける不朽の探求の証なのである。

灯台のシンボルの意味

ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』において、灯台はこの小説の時間、記憶、そして人間の経験の探求を包括する多面的なシンボルとして機能している。物語の中で重要な位置を占める灯台は、物理的な目的地であるだけでなく、人生のはかなさの中で安定と永続性を理想化したビジョンでもある。登場人物たちが人間関係をナビゲートし、内なる葛藤に立ち向かうとき、灯台は彼らの欲望と恐怖を照らし出す、願望の道標として立ちはだかる。

灯台の意味は、時間というテーマと深く絡み合っている。小説を通してウルフは、登場人物の思考や感情を流れるように読者に体験させる「意識の流れ」という手法を用いる。この語り口は、時間の経過を反映したものであり、登場人物たち、特につながりと充足の瞬間を切望するラムジー夫人にとって、中心的な関心事となっている。灯台は、その揺るぎない存在感で、人間の人生の儚さとは対照的である。灯台は、登場人物たちが刹那的な喜びや悲しみと格闘しているときでさえ、存在の永続的な側面を思い起こさせる役割を果たしている。

さらに、灯台は意味と理解の探求を象徴している。多くの登場人物にとって、灯台は到達不可能な目標であり、自分たちを遠ざける明確な地点を表している。例えば、ラムジー氏は知的探求と承認欲求に溺れるが、知識の探求に不十分さを感じることが多い。灯台は彼の願望のメタファーとなり、手の届かないところにある悟りの理想を体現している。同様に、この物語に登場する芸術家リリー・ブリスコーは、彼女自身の創造的野心と、彼女に課せられた社会的期待との間で葛藤する。灯台は彼女の芸術的ビジョンの象徴であり、彼女が直面する困難と自己発見の可能性の両方を表している。

テーマ的な意義に加えて、灯台は登場人物たちの人間関係においても重要な役割を果たしている。灯台への旅は、人と人とのつながりの複雑さを浮き彫りにする共有体験となる。ラムジー夫人にとって灯台は、家族や友人たちの間に一体感を生み出したいという願望を体現している。彼女はこの旅を、絆を固め、親密さを育む機会として思い描く。しかし、最終的に灯台への旅は、人間関係に内在する困難を反映し、緊張と満たされない期待に満ちている。したがって、灯台は希望と失望の両方の場となり、人間の経験の二面性を示している。

さらに、灯台は時の流れそのものの象徴とも解釈できる。小説は3つの部分に分かれており、第2部「時の流れ」は、容赦ない時の流れを強調する痛切な幕間として機能している。このセクションでは、灯台は変わらないが、灯台を取り巻く世界は大きく変化する。この並置は、人間の生活が変化と喪失によって特徴づけられる一方で、灯台のようなある種の理想は存在し続けるという考えを強調している。それは、芸術と記憶の永続性の証となり、個人は衰えても、その経験と願望は不滅であることを示唆している。

結論として、ウルフの「灯台へ」に登場する灯台は、この小説の時間、意味、人間関係の探求を包括する豊かで複雑なシンボルである。登場人物たちの欲望を照らし出すと同時に、彼らがつながりと理解を追い求める中で直面する困難を浮き彫りにし、願望の道標として機能する。この象徴を通して、ウルフは読者に存在の本質と、私たちの人生における永続性とはかなさの相互作用をナビゲートする方法について考えるよう誘う。

小説における人間関係と対人関係

ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』では、人間関係と対人関係の力学が中心テーマとして物語を複雑に織りなし、人と人とのつながりの複雑さを明らかにしている。スカイ島にあるラムジー家の別荘を背景にしたこの小説は、それぞれが異なる視点と心象風景を体現する豊かなキャラクターを通して、人間関係のニュアンスを探っていく。物語が展開するにつれ、登場人物たちの相互作用が、彼らの絆に内在する葛藤と勝利を照らし出し、最終的にはコミュニケーション、理解、時の流れといったより広いテーマを反映する。

この小説の中心にあるのはラムジー夫妻の関係であり、伝統的な男女の役割分担と個人の自律への欲求の間の緊張を象徴している。哲学者であるラムジー氏は、しばしば家父長的権威を体現し、知的探求を通じて自己の正当性を確認しようとする。それとは対照的に、ラムジー夫人は養育的で自己犠牲的な人物であり、家族と社会の調和の維持に献身する。ラムジー夫人は、夫の感情的な関わりを切望する一方で、自分自身のアイデンティティに苦悩している。この相互作用は、愛と義務が満たされない欲望や言葉にならない憤りと共存しうる、夫婦関係の複雑さを浮き彫りにしている。

さらに、ラムジー家の子供たちとゲストの関係は、物語をさらに豊かにする。例えば、ジェームズ・ラムジーは、父親からの承認への憧れを体現している。このつながりたいという切望は、彼が切望する心の支えを与えてくれる母親との絆と並置される。同様に、芸術家であり家族の友人であるリリー・ブリスコーとラムジー夫妻の関係は、社会的な期待の中で自己同一性を求める葛藤を物語っている。リリーとラムジー夫人の交流は、深い賞賛と同時に、男性の視点に支配された世界で自らの芸術的ビジョンを主張しようとする競争心を明らかにしている。

家族の絆から友情へと移行するこの小説は、プラトニックな関係の複雑さにも踏み込んでいる。リリーとラムジー夫人の友情は特に痛烈で、憧れとライバルの間の緊張が凝縮されている。リリーの芸術的願望は、しばしばラムジー夫人の家庭的手腕の影に隠れてしまい、彼女の人格形成を形作る内的葛藤につながる。このダイナミズムは、20世紀初頭の女性に課せられた広範な社会的制約を反映し、支援と競争が共存する女性関係のテーマを浮き彫りにしている。

物語が進むにつれて、時間の経過がこれらの関係の変遷を理解する上で重要な要素となる。この小説は3部構成になっており、登場人物たちのつながりが、喪失や変化に直面してどのように変化していくかを考察することができる。ラムジー夫人の死は、残された登場人物たちが悲しみや憧れの感情と向き合うことを促す、極めて重要な瞬間となる。この原動力の変化は、特にラムジー氏とリリーの交流に顕著で、彼らは共通の喪失感を乗り越え、互いの存在に慰めを求める。ウルフは、このような関係性の変化を通して、愛と喪失の永続的な影響を痛切に描き、時がつながりを変化させても、絆の本質は残ることを強調している。

結論として、『灯台へ』は人間関係の複雑さと対人関係の力学を見事に探求し、個人がどのようにつながり、コミュニケーションをとり、そして最終的には離れていくのか、その奥深さを明らかにしている。ウルフは、ラムジー一家とその知人たちというレンズを通して、人間の経験の本質をとらえ、親密さと孤独、理解と誤解の微妙なバランスを浮き彫りにすることで、私たちの相互関係を定義している。

意識の流れの物語技法の影響

ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』では、「意識の流れ」という物語手法が、登場人物とその内面を読者に理解させる上で極めて重要な役割を果たしている。この革新的な手法によって、ウルフは登場人物の思考や感情を深く掘り下げ、伝統的な物語形式を超越した人間経験の豊かなタペストリーを作り上げることができる。この手法を用いることで、ウルフは読者を、登場人物の思考が自由に流れ、しばしば従来の会話や説明の制約に濾過されることなく、より親密なレベルで登場人物と関わるよう誘うのである。

意識の流れという手法の最も大きな影響のひとつは、人間の知覚の複雑さを伝える能力である。ウルフは思考や感情のはかない性質をとらえ、それらがしばしば断片的で非線形であることを説明している。例えば、ラムジー夫人の登場人物は、家事の責任から芸術や時の流れについての考察へと思考を移し、この流動性を体現している。この手法によって、読者は彼女の内面の葛藤や喜びを、即物的で本物のように感じながら体験することができる。彼女の思考が蛇行するにつれて、読者は彼女の性格を洞察し、彼女の欲望、恐れ、責任の重さを明らかにする。

さらに、意識の流れという手法は、"灯台へ "の中心的な要素である「時間」というテーマを高めている。ウルフの語りはしばしば過去と現在の間を揺れ動き、登場人物の記憶と現在の経験を反映する。この時間的な流動性は、時間とは直線的な進行ではなく、相互に関連し合う一連の瞬間であるという考えを強調している。例えば、登場人物たちが過去を回想するとき、彼らの記憶は現在の思考と交錯し、彼らのアイデンティティに対する経験の永続的な影響を強調する連続性の感覚を生み出す。このような時間の探求は、登場人物たちが変化と時間の経過の不可避性と格闘する中で、喪失と意味の探求という小説のより広範なテーマと共鳴する。

さらに、意識の流れという手法によって、ウルフは知覚と現実というテーマを探求することができる。登場人物の内面的な思考を通して、ウルフは個々の視点がどのように彼らを取り巻く世界の理解を形作っているかを明らかにする。例えば、ラムジー氏とその妻の対照的な視点は、現実の主観的な性質を浮き彫りにしている。ミスター・ラムジーがしばしば知的探求と確実性の追求に夢中になるのに対し、ミセス・ラムジーは人生の日常の瞬間に美と意味を見出す。この認識の相違は、人間の経験の複雑さと、個人がそれぞれの現実をナビゲートする方法を示している。

さらに、意識の流れを利用することで、読者と登場人物との間に親近感が生まれる。読者は登場人物の心の内を知ることで、彼らの苦悩や願望に深く共感するようになる。この感情的なつながりは、自分の創造的アイデンティティと社会的期待に悩むアーティスト、リリー・ブリスコーのキャラクターに特に顕著に表れている。彼女の内的独白を通して、読者は彼女の疑念と勝利を目の当たりにし、彼女の芸術の旅のニュアンスを理解することができる。

結論として、『灯台へ』における意識の流れという物語技法は、登場人物の内面を覗き見る窓を提供することで、読者の体験に深い影響を与える。この革新的な手法を通して、ウルフは時間、知覚、人間の経験の複雑さといったテーマを探求し、最終的に読者と多面的に共鳴する、豊かで没入感のある物語を創り上げた。読者を登場人物と一緒に思考の流動性をナビゲートするように誘うことで、ウルフは時代を超越した人間の状態の探求を作り上げ、今日も読者を魅了し続けている。

Q&A

1.**灯台へ』の主なプロットは?

- この小説は、スコットランドのスカイ島を訪れるラムジー一家とそのゲストを描き、彼らの交流や体験を通して、時間、記憶、芸術の本質というテーマを探求する。

2.**灯台へ』の重要なテーマは何ですか?

- 主なテーマは、時間の経過、人間関係の複雑さ、意味の探求、芸術と人生の相互作用などである。

3.**灯台へ』の主な登場人物は?

- 主な登場人物は、ラムジー夫人、ラムジー氏、彼らの子供たち(特にジェームズとカム)、そしてリリー・ブリスコやチャールズ・タンスリーといったゲストたちである。

4.**小説の構成はそのテーマにどのように貢献しているか?

- 小説は3つの部分に分かれている:「窓」、「時の流れ」、「灯台」の3部構成で、時間の経過と登場人物の人生や人間関係の変化を反映している。

5.**灯台は小説の中でどのような役割を果たしていますか?

- 灯台は、願望、知識の探求、芸術的創造のとらえどころのなさを象徴し、登場人物たちの願望や考察の焦点となる。

6.**ヴァージニア・ウルフは小説の中で意識の流れをどのように使っているか?

- ウルフは、登場人物の内面的な考えや感情を掘り下げるために意識の流れを用い、読者が彼らの知覚や記憶を流動的で非直線的な方法で体験できるようにしている。

7.**リリー・ブリスコという人物の意味は?

- ヴァージニア・ウルフの "灯台へ "は、スカイ島を訪れるラムジー一家とその客人を通して、時間、知覚、人間関係の複雑さといったテーマを探求している。小説は3部構成になっており、第1部ではラムジー家の灯台を訪れたいという願望に焦点を当て、第2部では第一次世界大戦中の時間の経過と喪失を掘り下げ、第3部では数年後の最終的な灯台への旅を描いている。主な登場人物は、養育と創造性を体現するラムジー夫人、知的厳しさと不安を表すラムジー氏、芸術家としてのアイデンティティに悩む画家のリリー・ブリスコなど。物語は、登場人物の内面的な考えや感情を明らかにするために、意識の流れの手法を用い、時間の流動性と人生のはかなさを強調している。最終的に、ウルフの作品は、変化と時間の経過が避けられない中で、意味とつながりを求めることについて考察している。